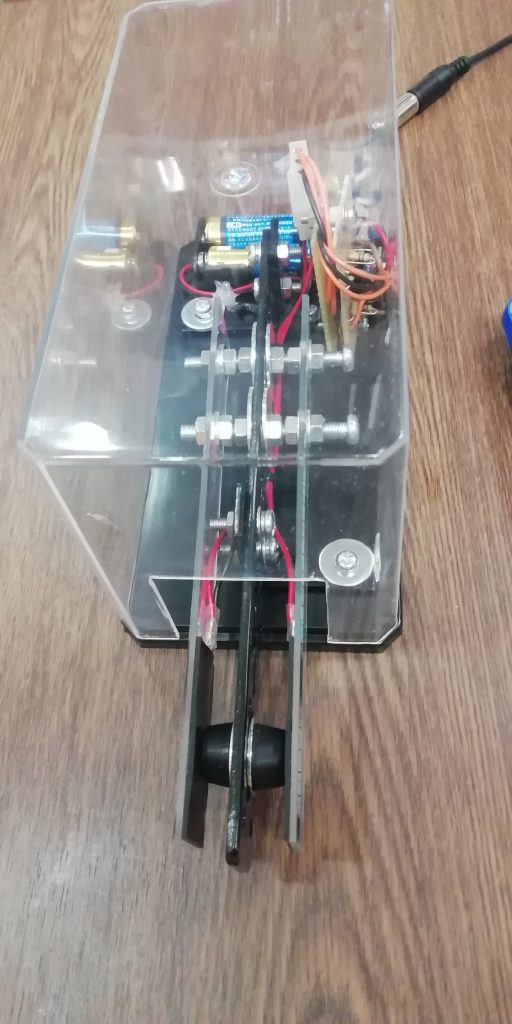

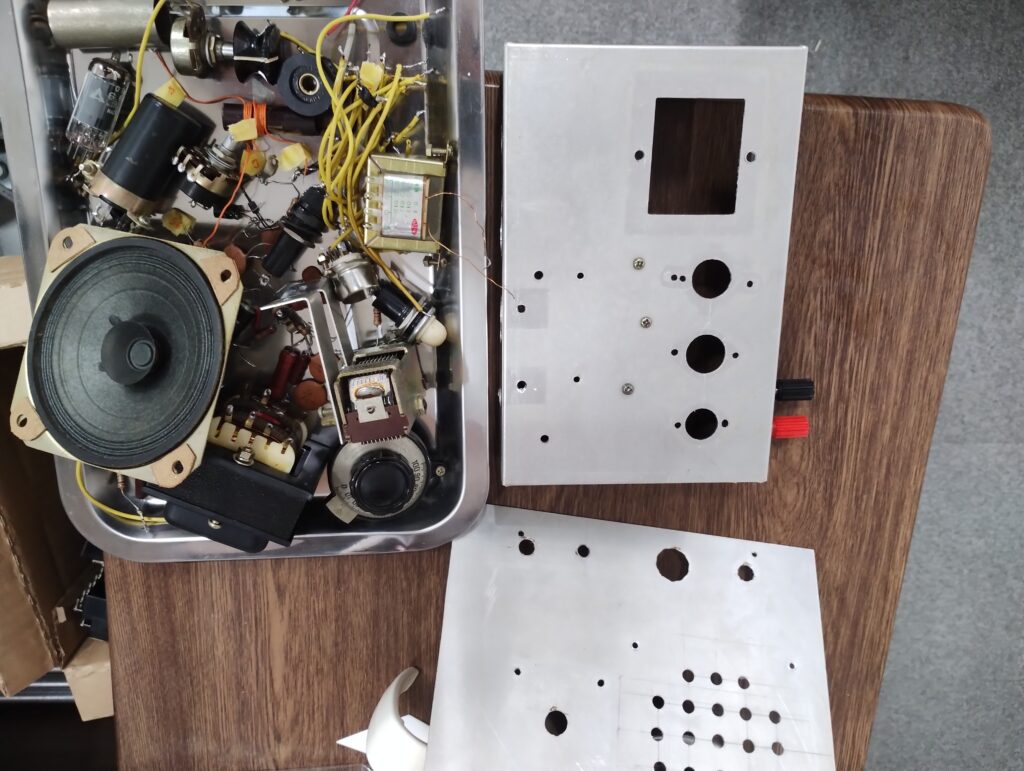

昔に作った0-V-2が出てきた。(証言者に言わすと小学校の時らしい)

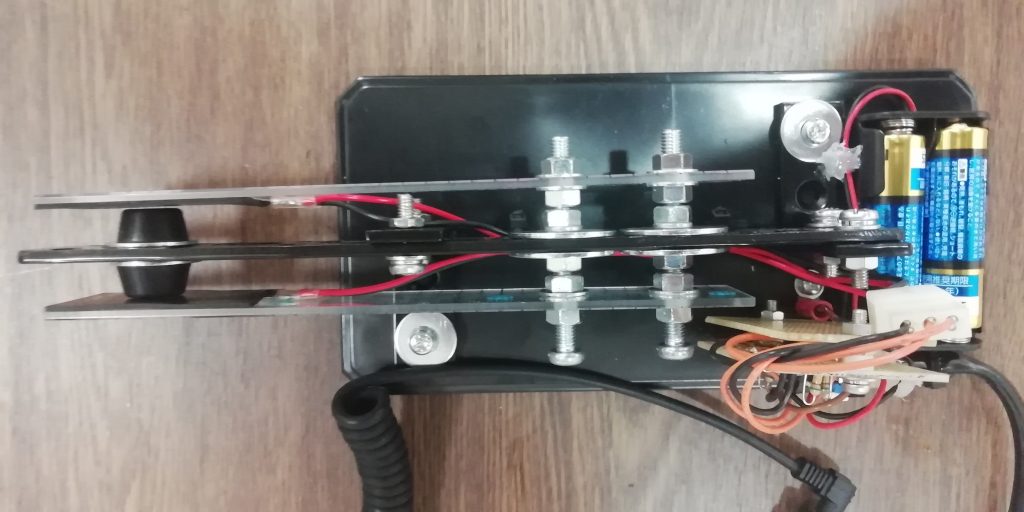

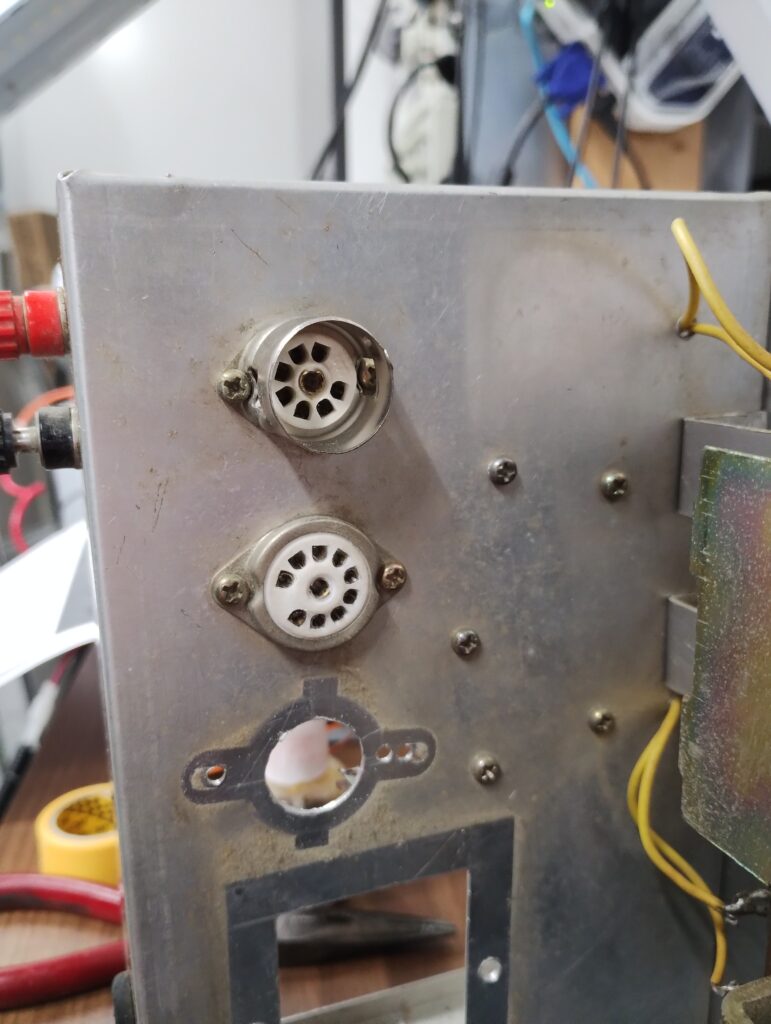

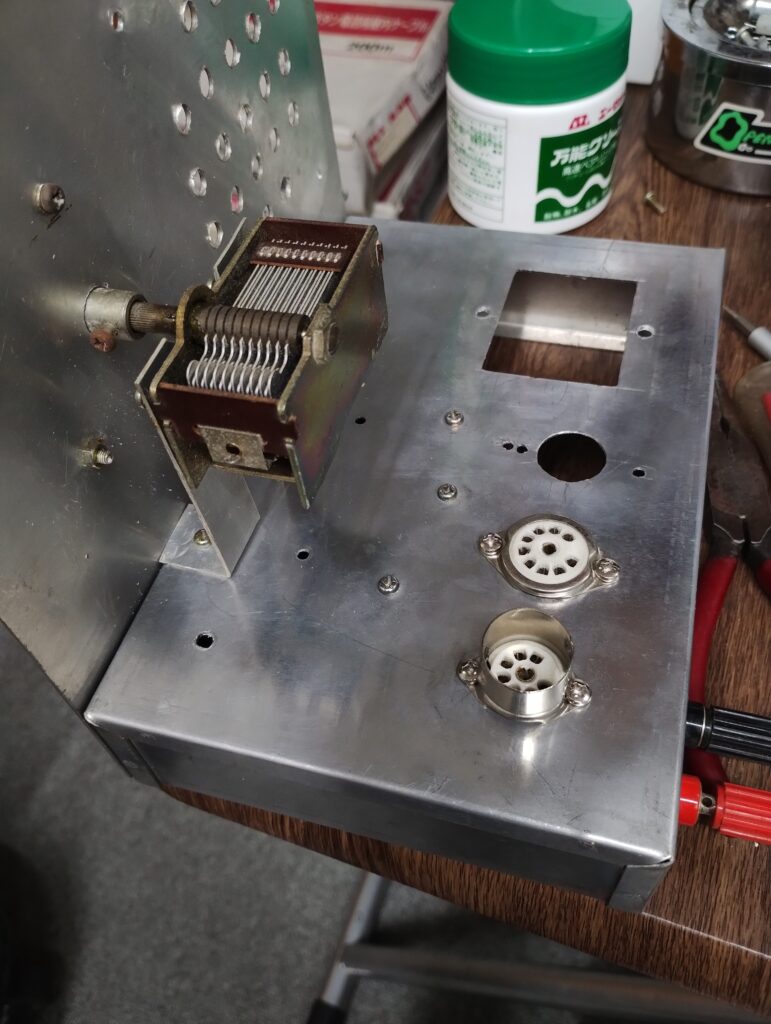

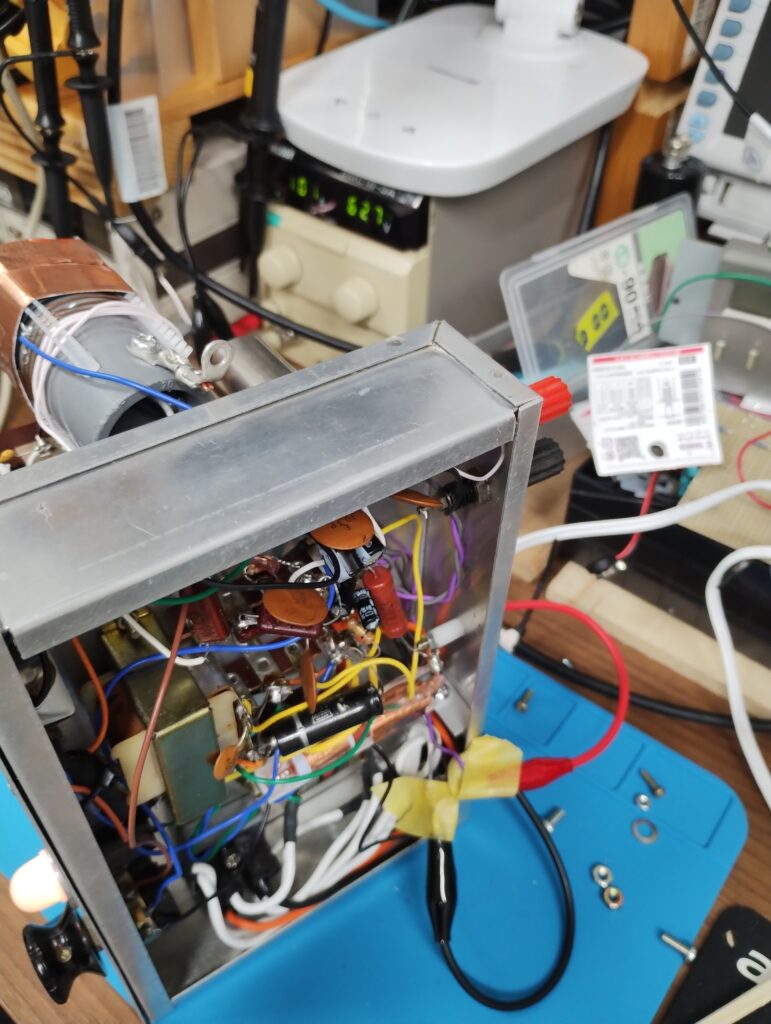

一旦全部ばらしてレストアすることにした。

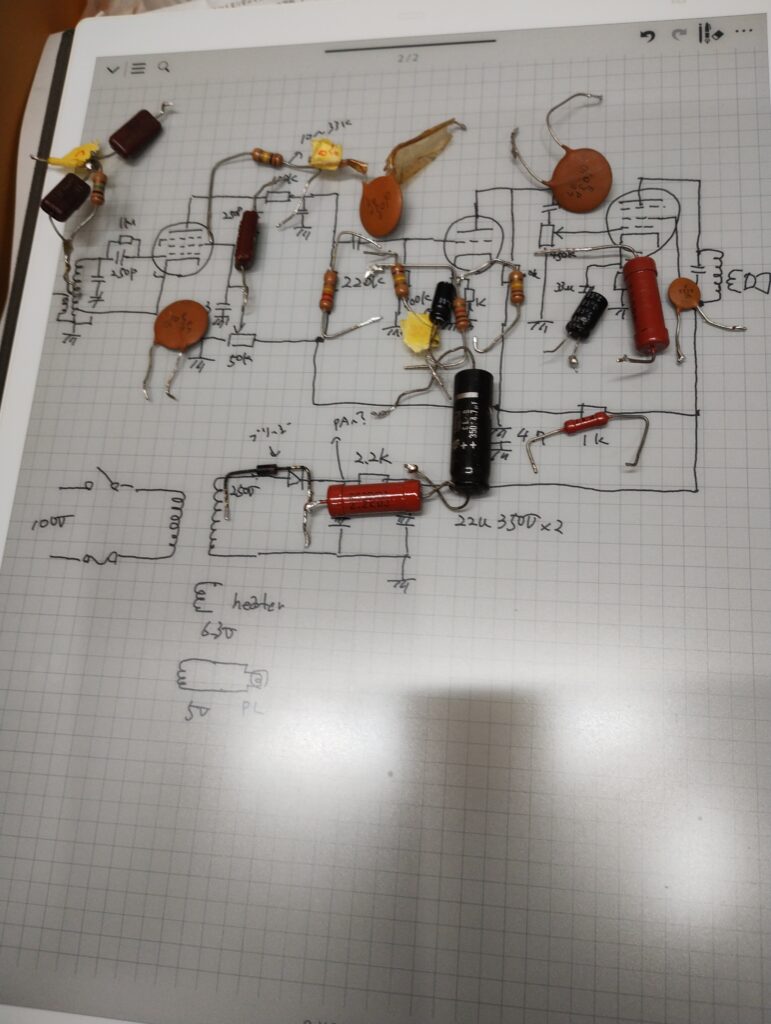

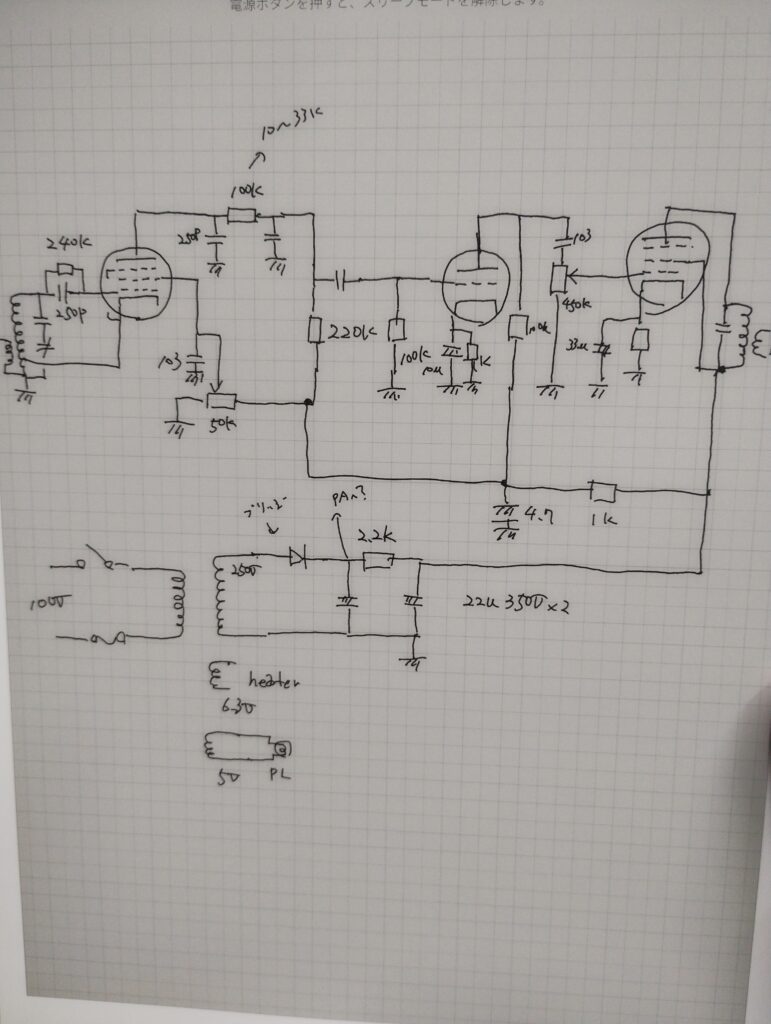

回路を控えながら全部ばらし

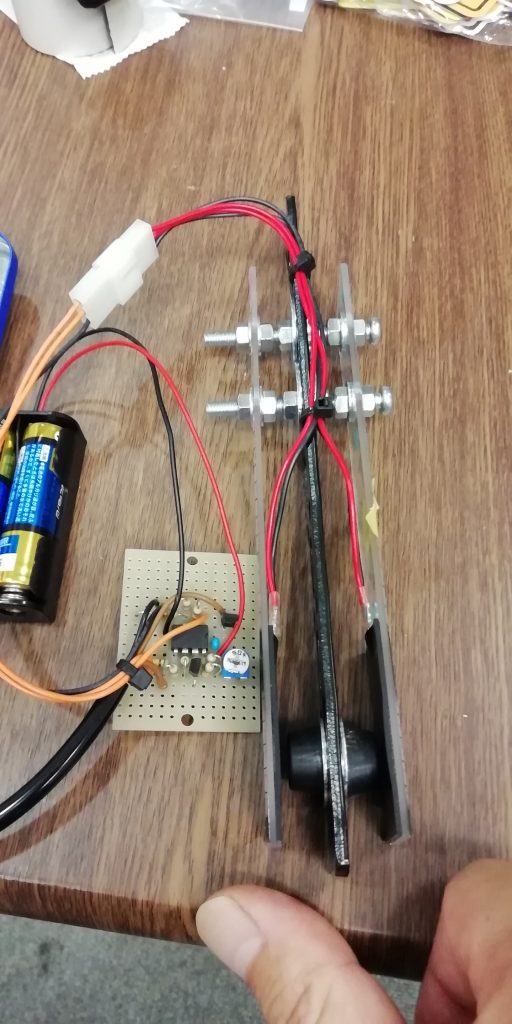

回路を検討

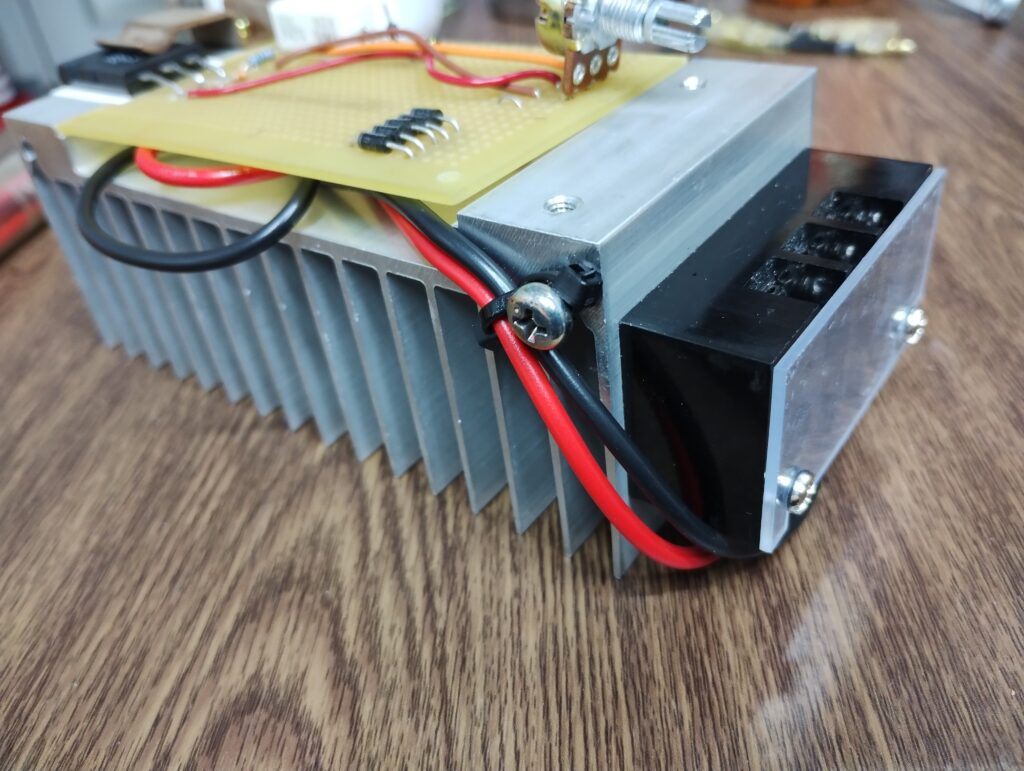

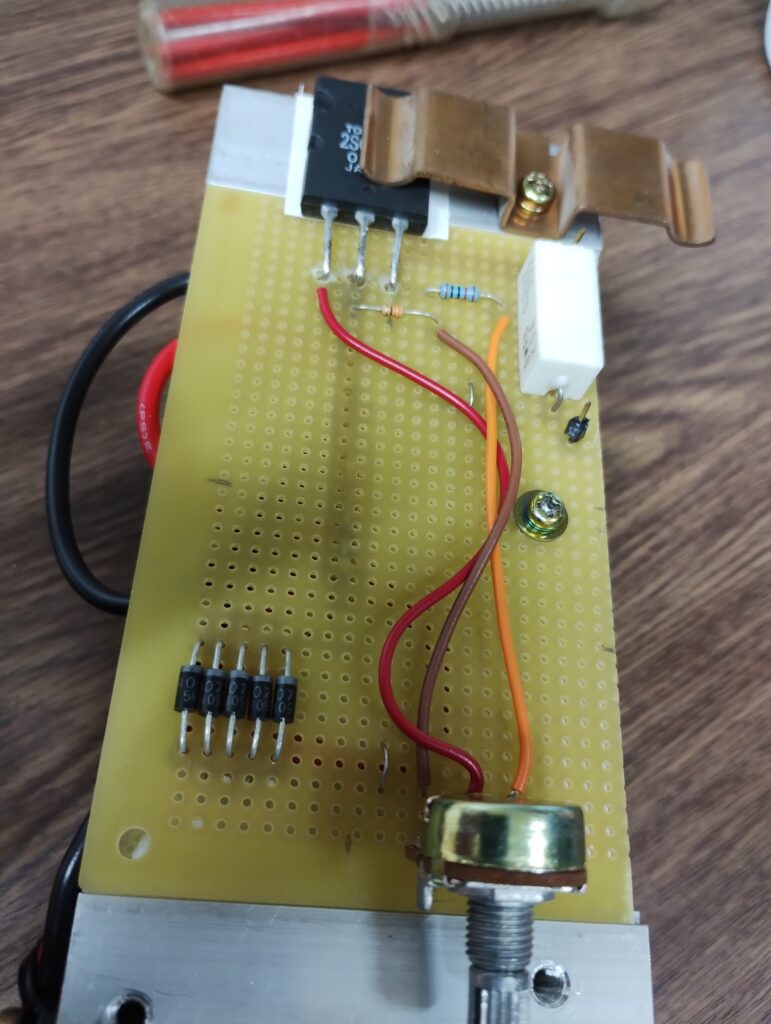

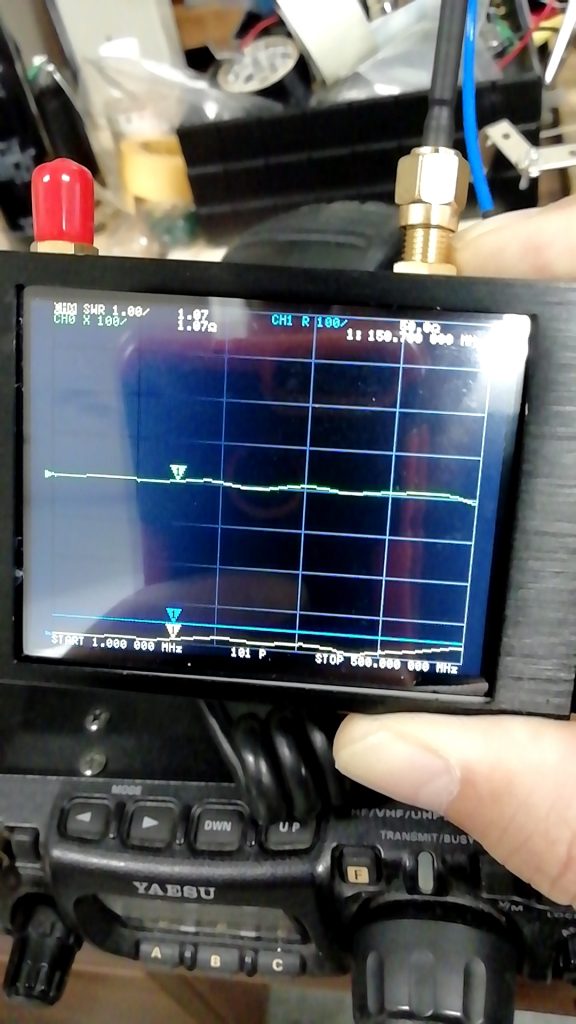

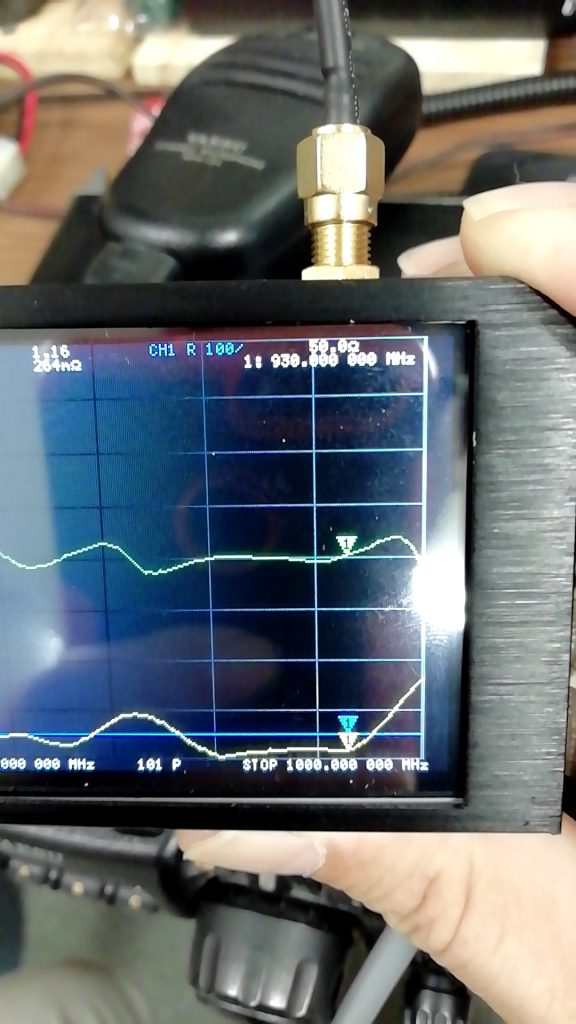

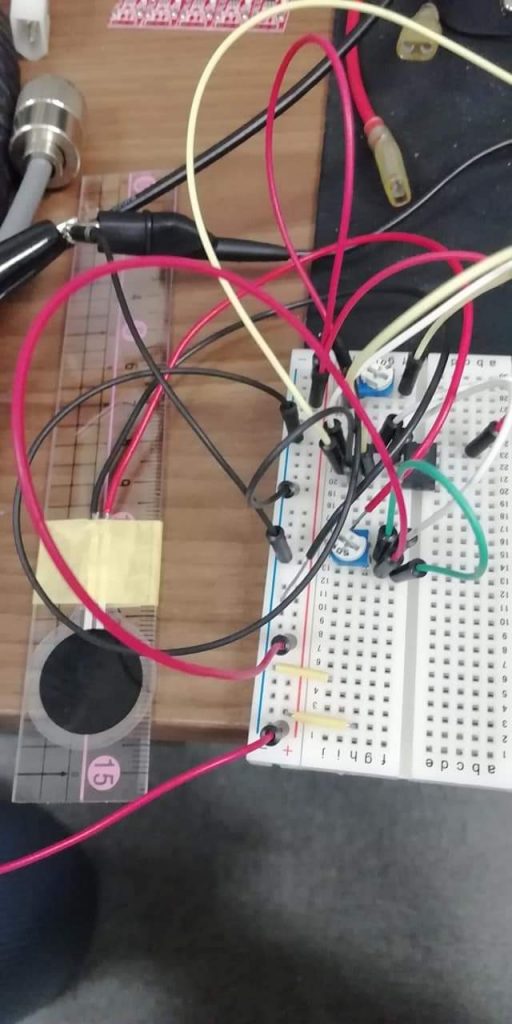

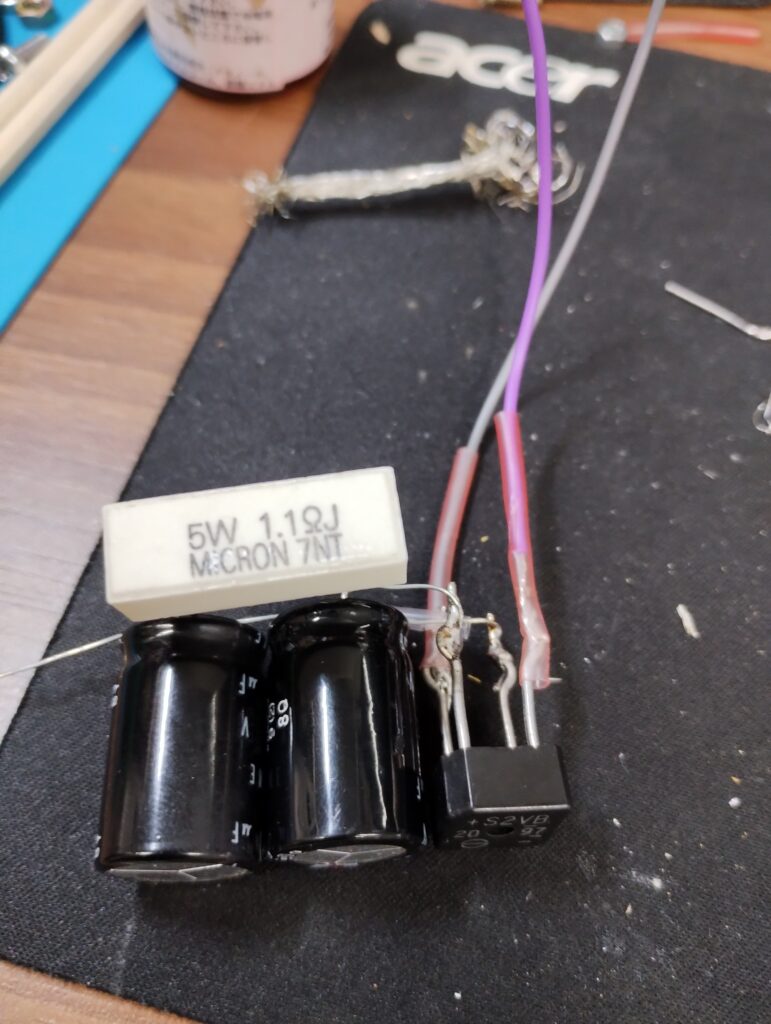

B電圧をブリッジ化、コイルを新規にまき直し、AF用ボリュームを1段目の入力へ変更、という計画で進める

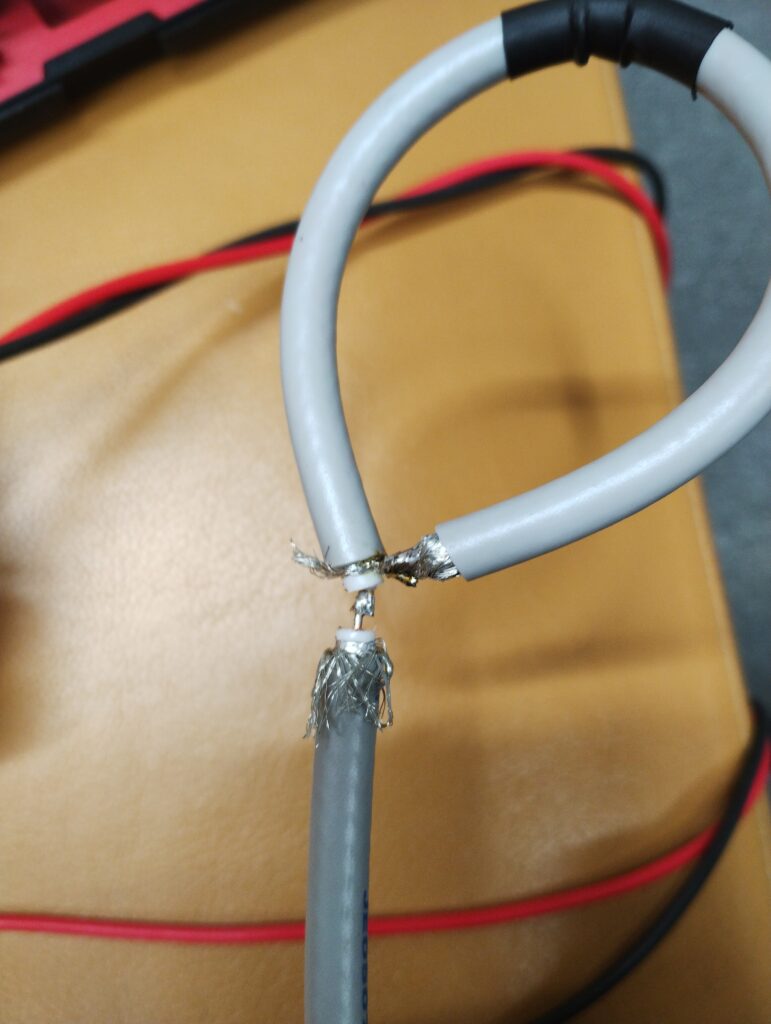

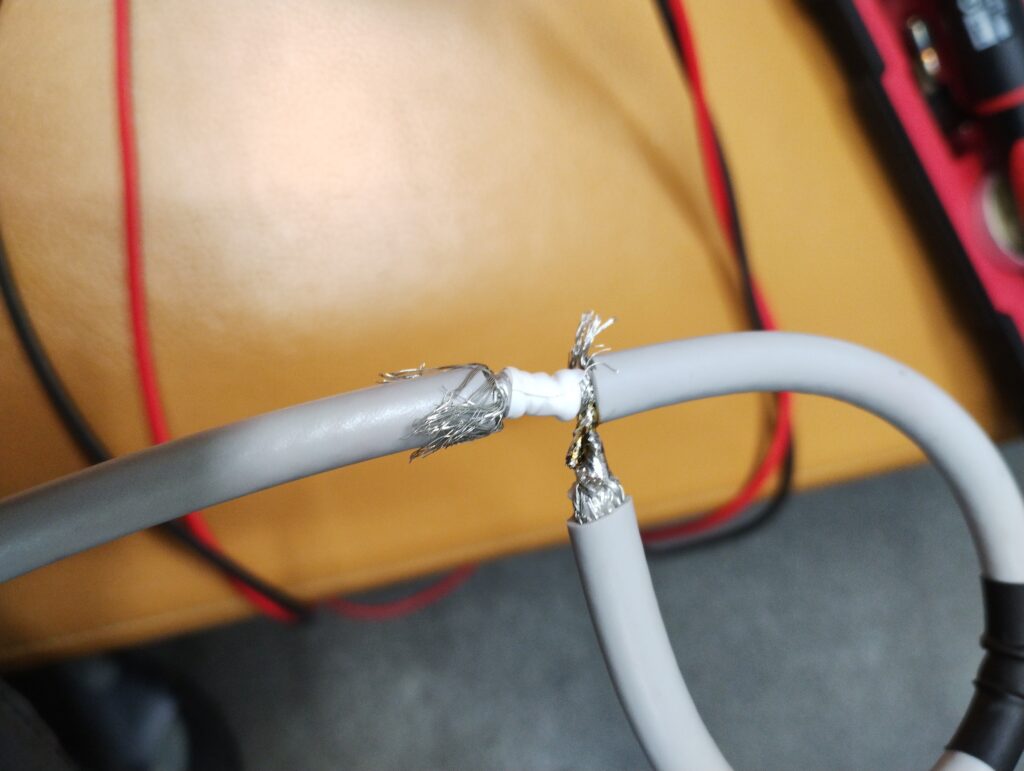

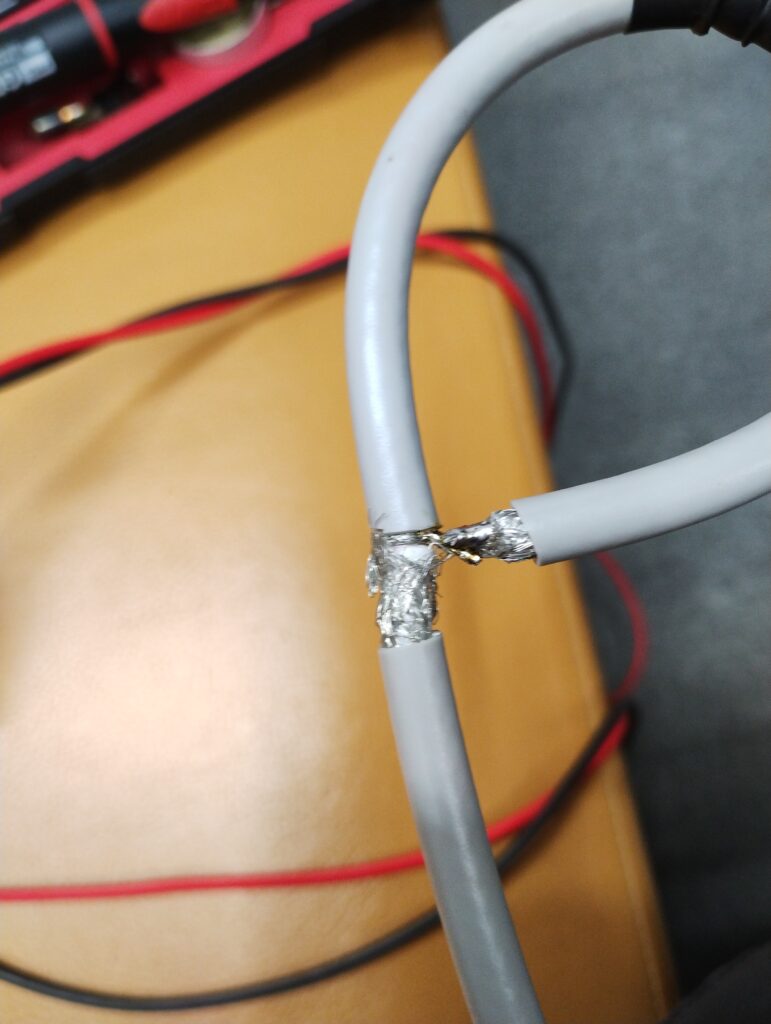

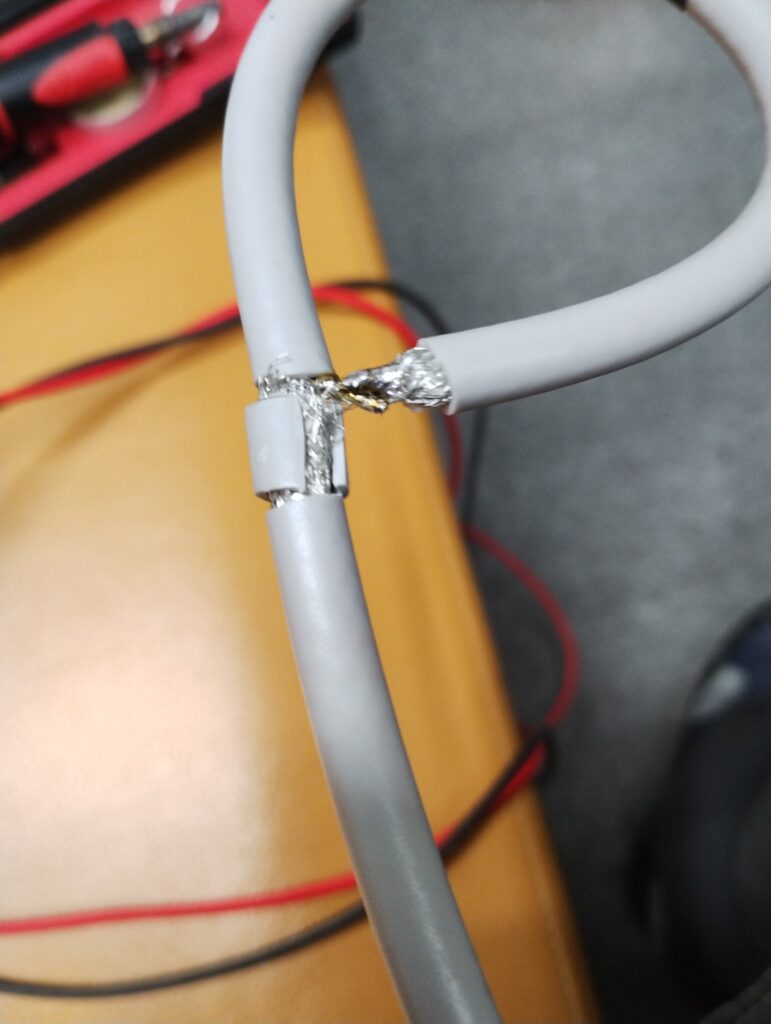

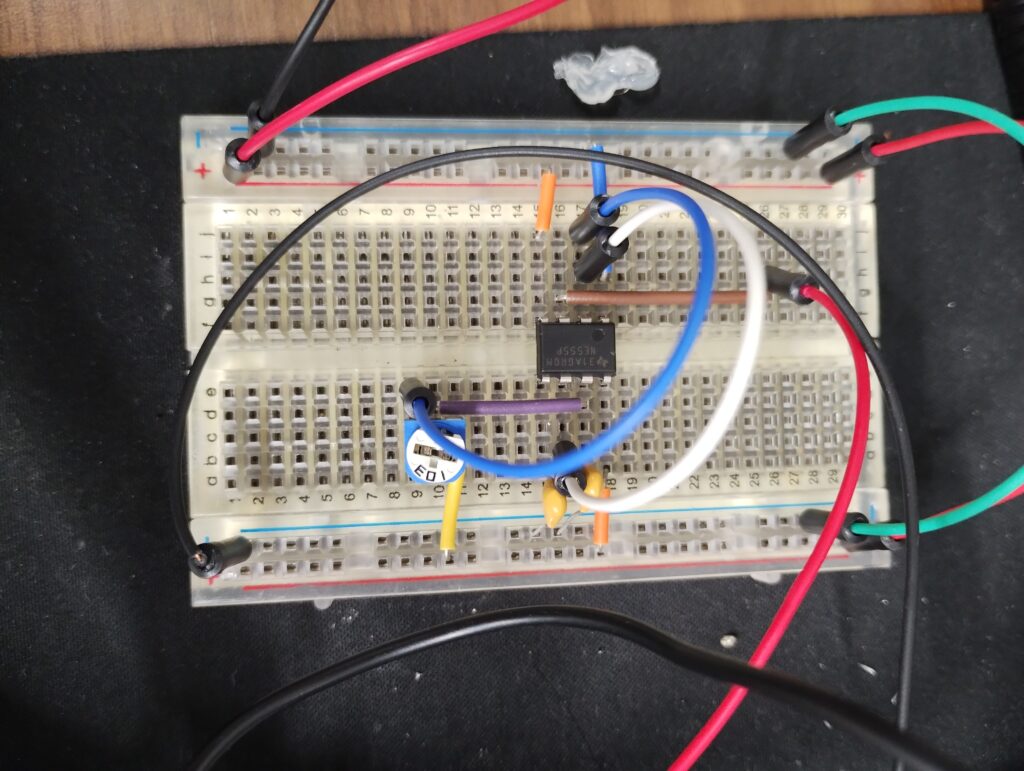

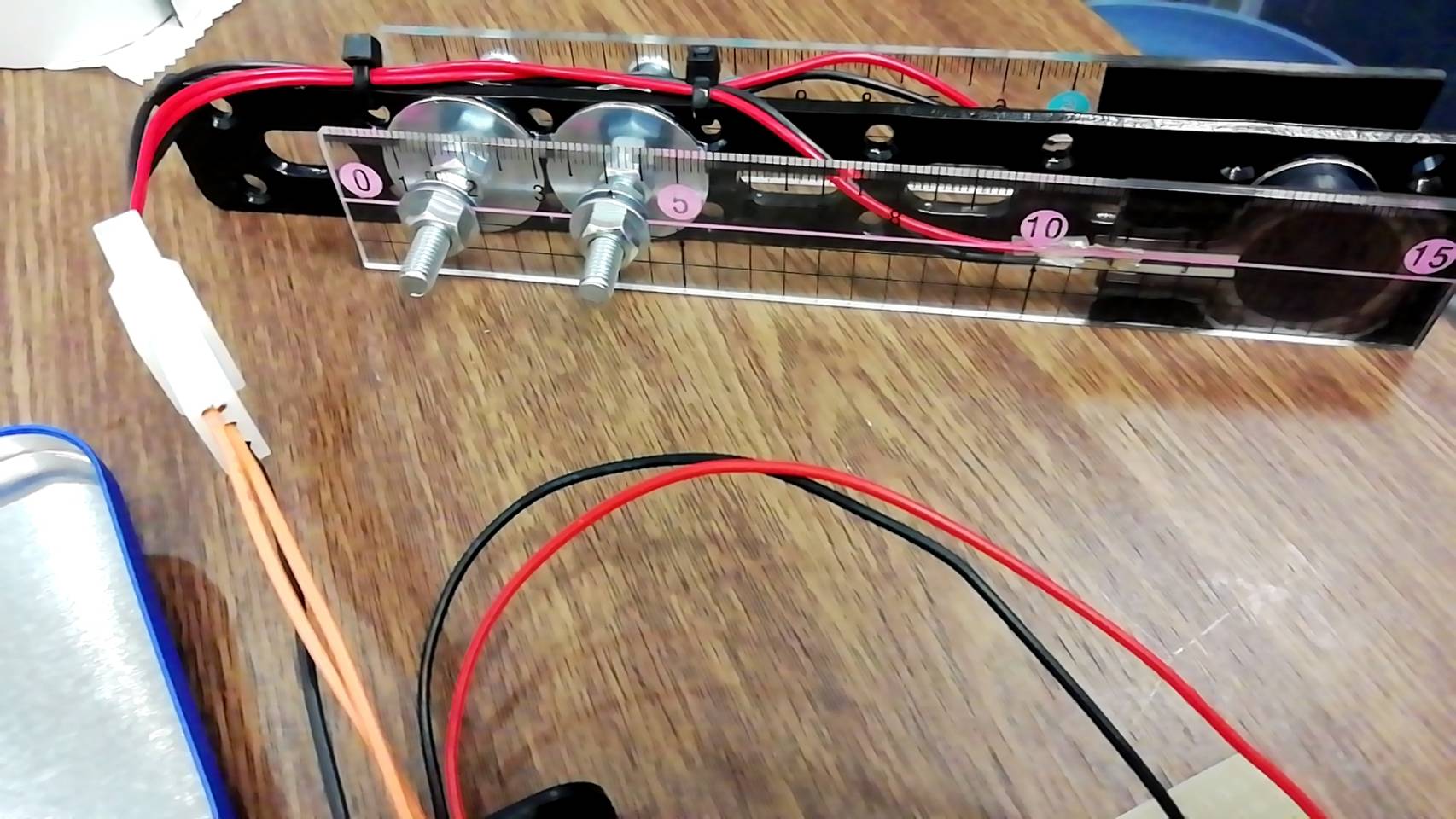

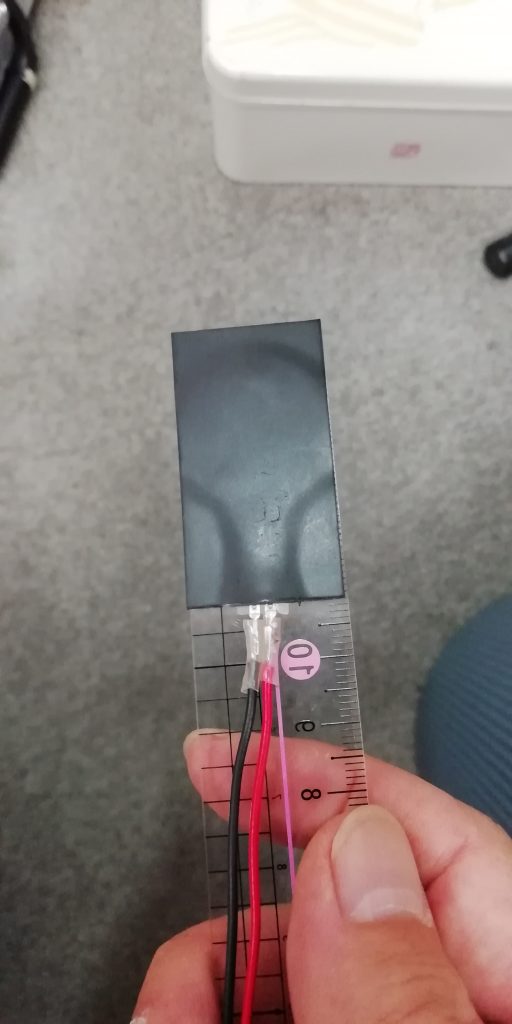

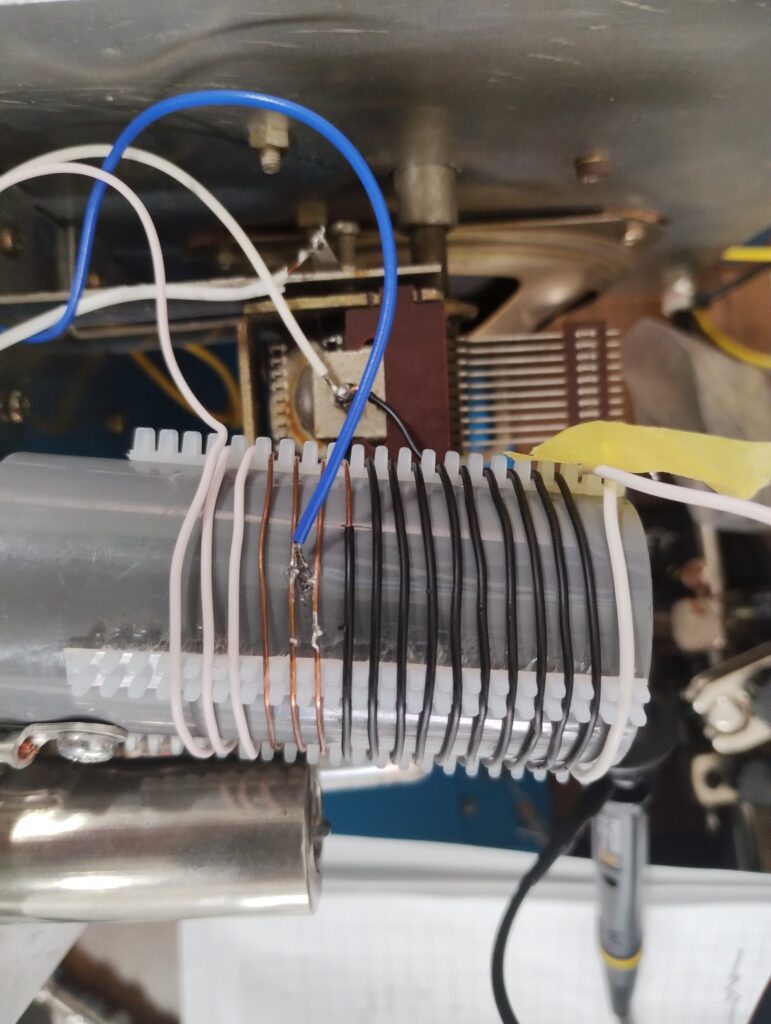

コイルは以前に考え付いた「電池チョンチョン」方式で

再生側コイルはカットアンドトライしてみたけどそんなに違わないというか、再生のかかり具合が変わるけど”再生ボリュームあるからいいんじゃない?”くらい

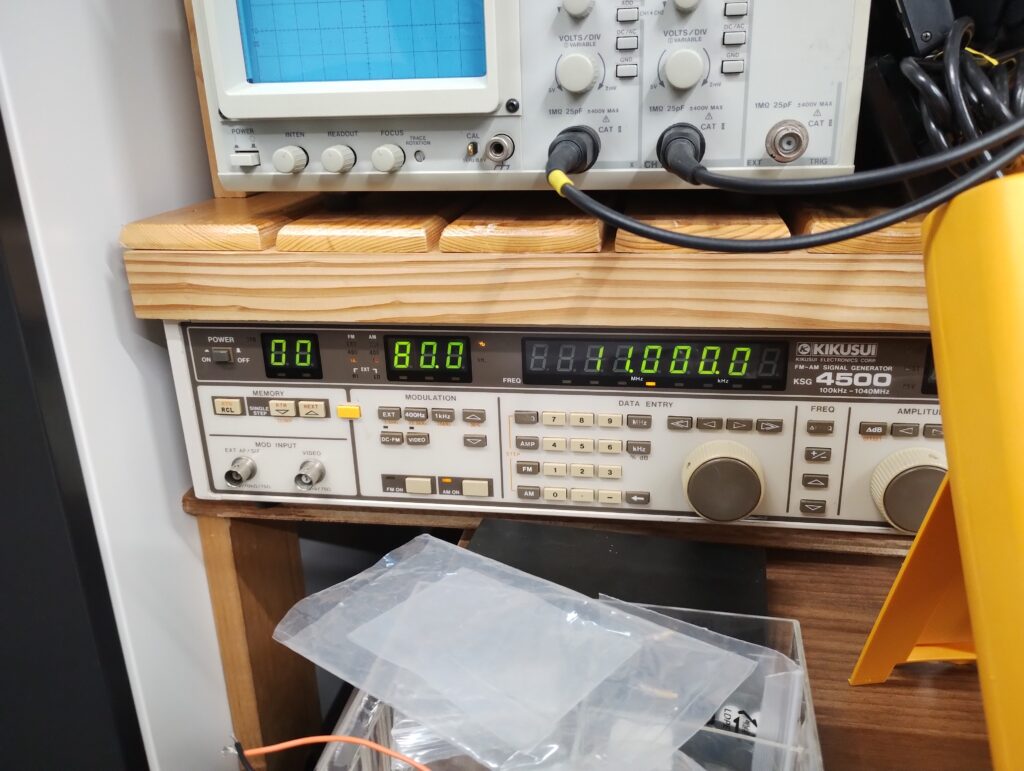

SSGからの信号はハンディのレシーバーと同等くらいには聞こえるようになったけれどどうもハムが気になるので直流点火することに

試しに実験用電源から点火してみるとすこぶる綺麗に聞こえる!

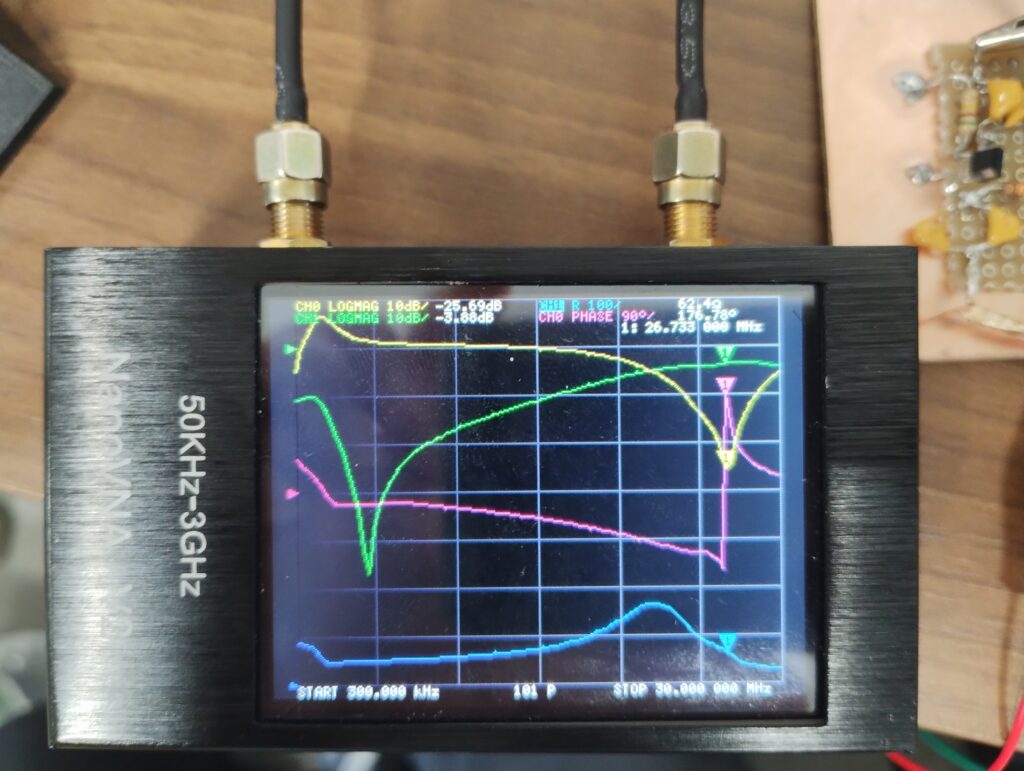

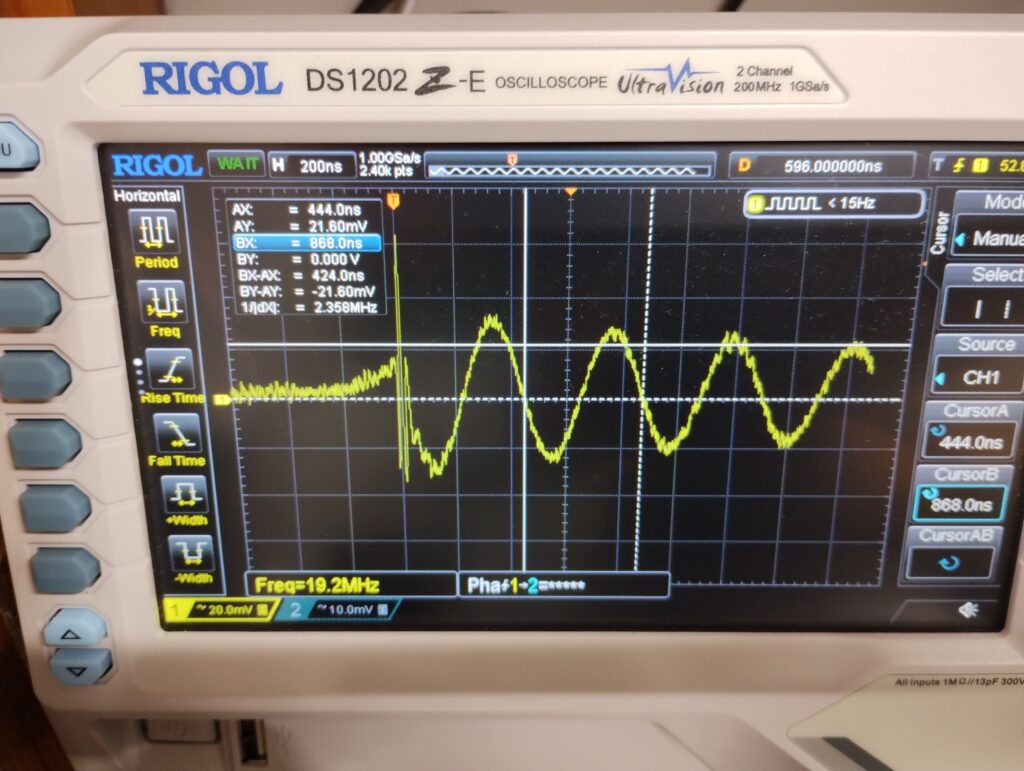

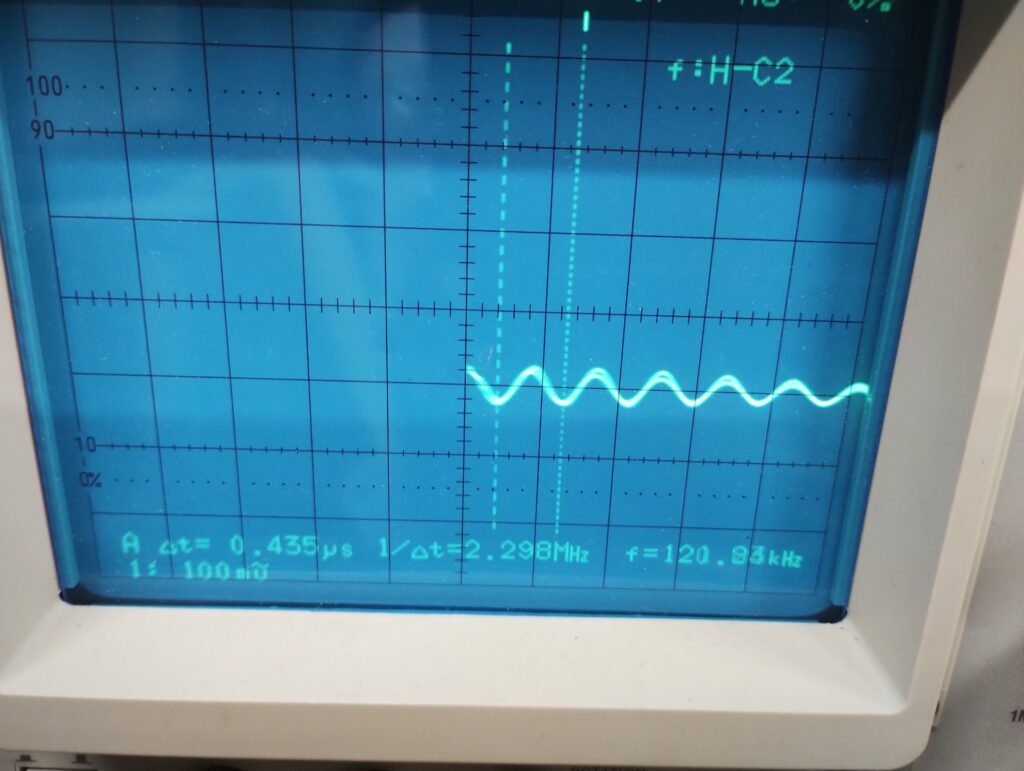

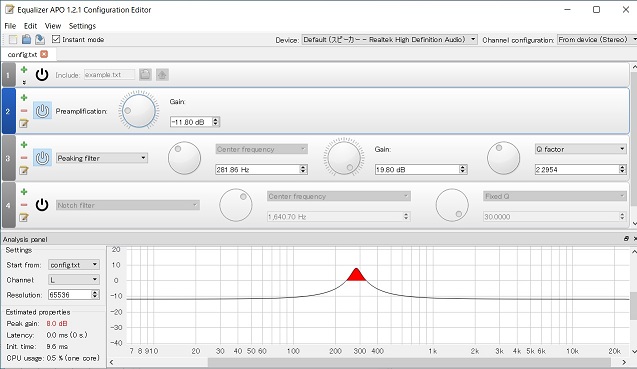

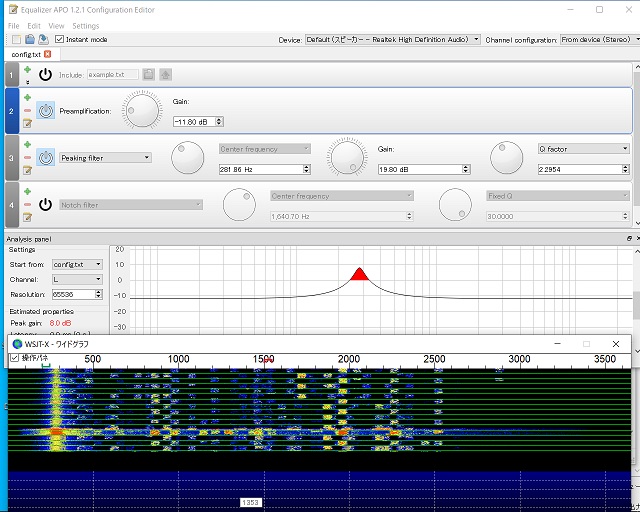

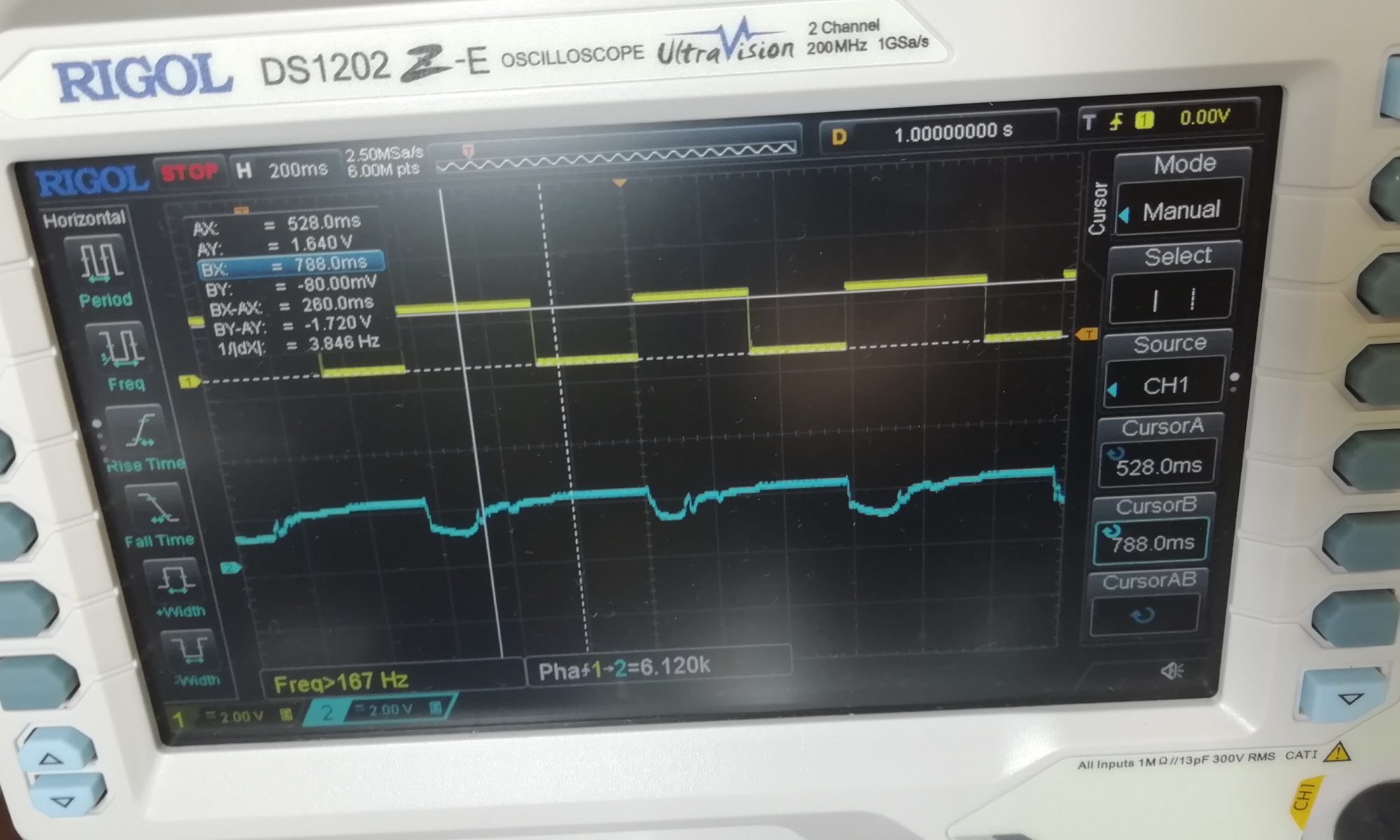

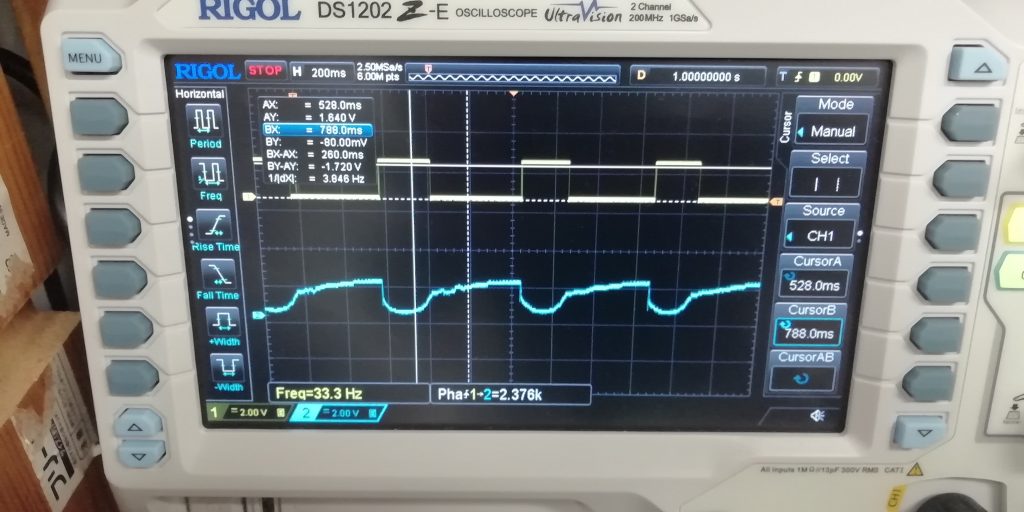

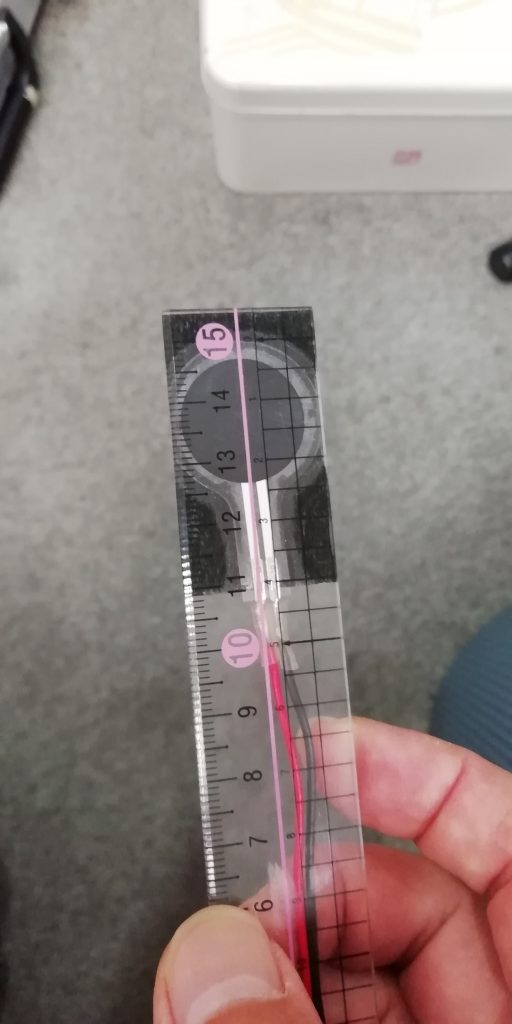

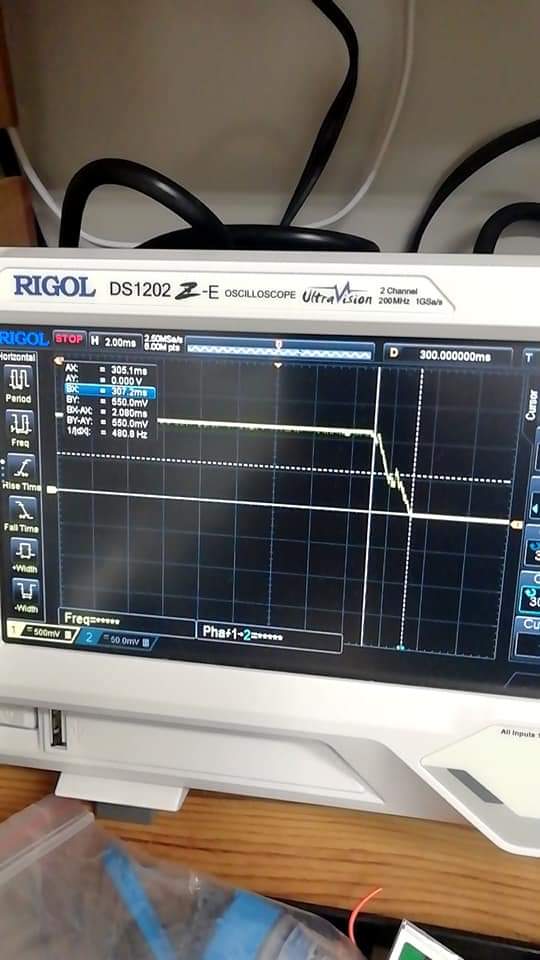

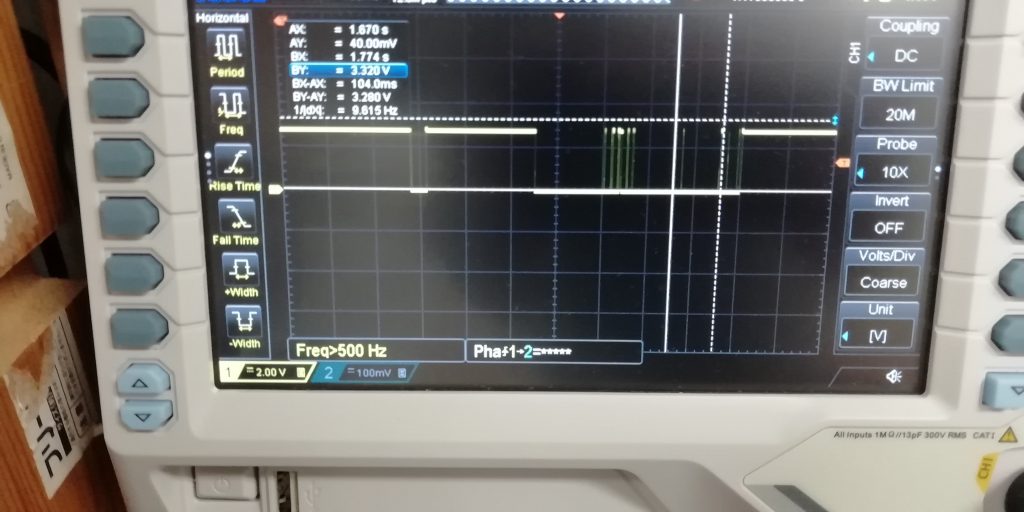

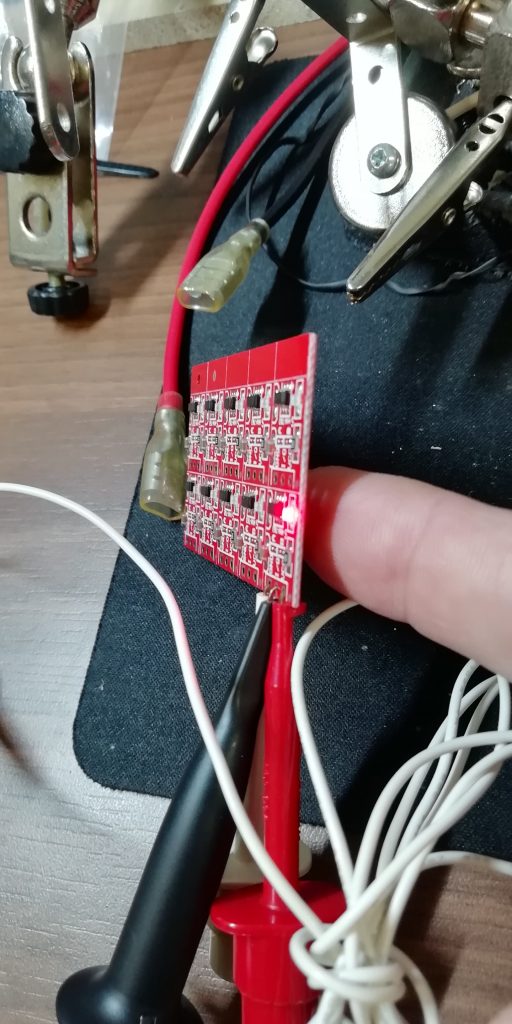

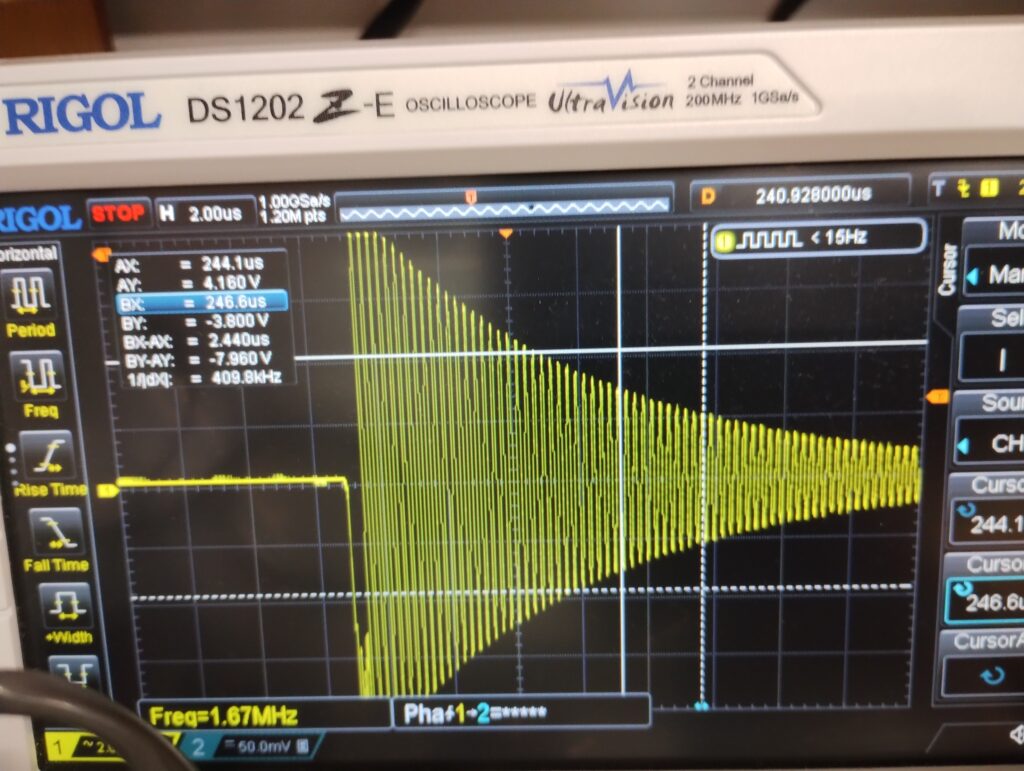

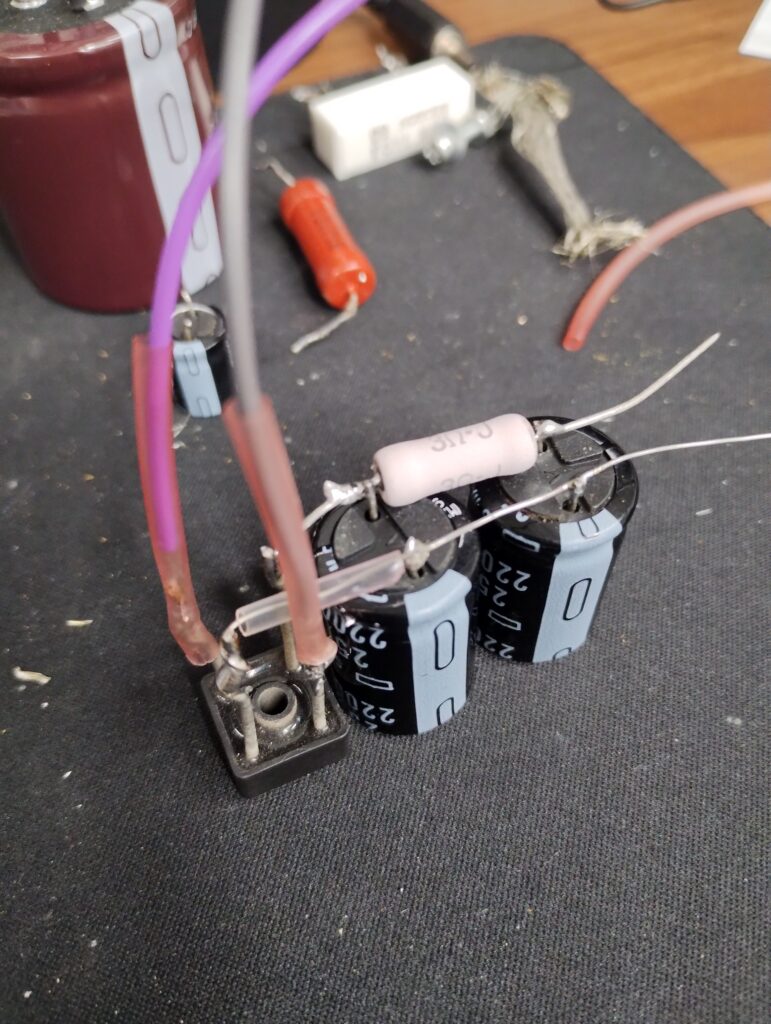

整流回路を組んで実験用電源で流れた同程度の電流を流した時のリプルを確認

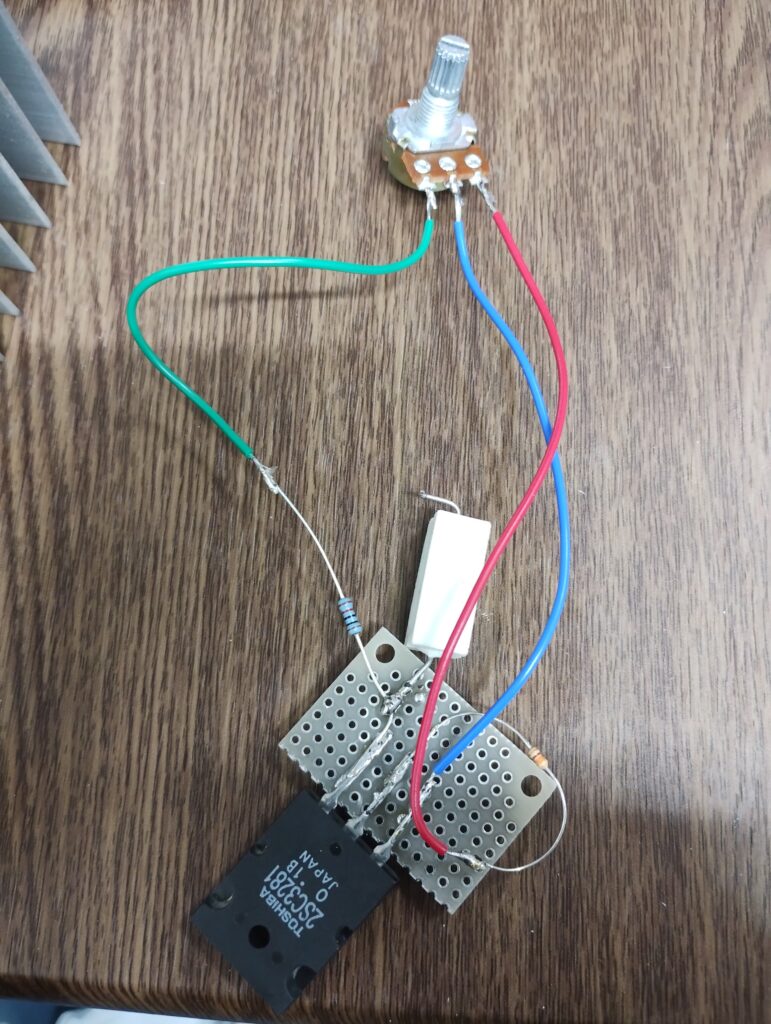

あと、再生電圧?を調節するボリュームの容量が全然足りていないので手前に抵抗を入れて分圧、定格内で収まるように。

再生と音量の調整がクリチカルですがうまく調整すればそこそこ聞こえます。